マインドフルネスの呼吸瞑想の目的と、継続による心と脳の変化

2025年8月15日

マインドフルネスの呼吸瞑想の目的と、継続による心と脳の変化

何故、マインドフルネスの呼吸瞑想が必要なのか、

マインドフルネスの呼吸瞑想が必要とされる理由は、単なる「リラックス法」や「精神統一法」にとどまらず、心と体の両面に深く作用するからです。背景には、現代人が直面しているストレス環境と、人間の脳や自律神経の働きが関係しています。

現代社会は“自動思考”で生きてしまいやすい

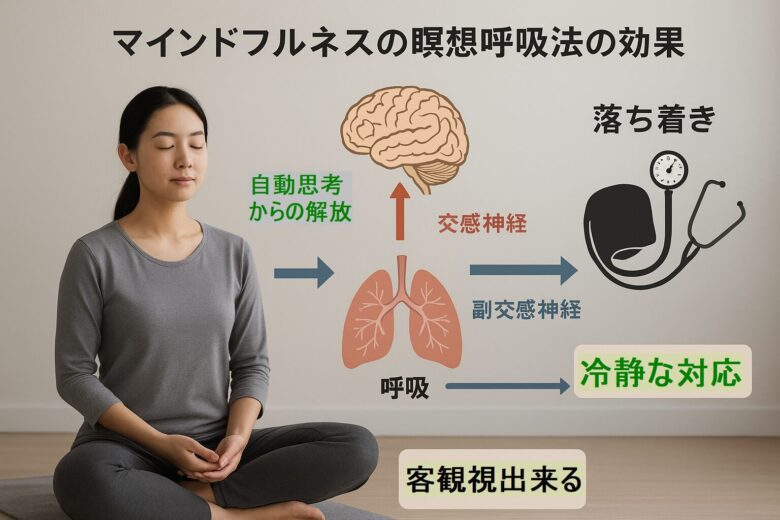

私たちは日常の大半を、過去の後悔や未来の不安、またはルーティン作業の中で“考えごと”をしながら過ごしています。脳は常にフル稼働し、気づかないうちに交感神経が優位になり、心身が緊張状態になりやすいのです。

呼吸瞑想は、「今この瞬間」に注意を戻す訓練です。呼吸はいつでも体にあり、意識を向けやすい対象なので、散漫な心を穏やかに現在へ引き戻します。

自律神経のバランス回復

浅く速い呼吸はストレス反応を強め、交感神経を刺激します。逆に、ゆっくり・ゆったりとした呼吸は副交感神経を働かせ、心拍や血圧を落ち着かせます。

呼吸瞑想は、呼吸のリズムを整えることで自律神経のスイッチを切り替え、体と心を休ませる時間をつくります。これは睡眠とはまた別の、覚醒したままの休息状態をもたらします。

思考や感情の“渦”から抜け出す

不安や抑うつは、頭の中で同じ考えがぐるぐる回る「反芻思考」によって悪化します。呼吸に注意を向けることで、頭の中の物語から距離を取り、感情に飲み込まれずに観察できるようになります。

これは感情コントロールやストレス耐性の向上に直結します。

脳の構造と機能の改善

研究では、呼吸瞑想を含むマインドフルネス実践が、前頭前野(集中力・判断力を司る部分)の厚みを増し、扁桃体(不安や恐怖反応に関わる部分)の過剰反応を弱めることが報告されています。つまり、感情の嵐に巻き込まれにくくなる“脳の土台作り”にもなるのです。

継続することで“習慣化した安定”が得られる

呼吸瞑想は即効性はありませんが、本当の価値は続けることで現れます。毎日少しずつ練習を重ねると、ストレス場面でも自動的に呼吸が深まり、落ち着きを保てる「心の筋力」が養われます。

具体的な詳しい内容に付いては、以下に順次解説をして行きます。

マインドフルネス呼吸瞑想の目的と、継続による心と脳の変化

1. マインドフルネス呼吸瞑想とは何か

呼吸瞑想は、マインドフルネス実践の中でも最も基本的かつ重要な方法のひとつです。その名の通り、呼吸という生命活動に意識を向け、吸う息・吐く息の一つひとつを受容し続ける瞑想法です。古くは仏教の「安般念(あんぱつねん)」、現代では心理療法や医療現場でも活用され、心身の健康回復やストレス低減に効果が認められています。

呼吸は、私たちが生まれてから死ぬまで一瞬も止まらず続く営みですが、普段はほとんど意識されません。呼吸瞑想は、この「自動的に行われている行為」に光を当て、今この瞬間に意識を向ける訓練です。

外の世界から絶えず押し寄せる情報や、頭の中の思考の渦から距離を置き、「今ここ」に戻るための入り口として、呼吸は非常に優れた対象になります。

マインドフルネス呼吸瞑想と自律神経について

私たちの体には、自分の意思ではコントロールできない働きを自動で調整してくれる「自律神経」があります。自律神経には、活動や緊張に備える交感神経と、休息や回復を促す副交感神経があり、この二つが状況に応じて切り替わることで心身の健康は保たれています。しかし、現代社会ではストレスや不安、情報過多などによって交感神経が優位な状態が続きやすく、結果として心身が常に緊張し、疲労や不調を招きやすくなります。

自律神経とは何か

自律神経は、自分の意思ではコントロールできない心身の働きを自動で調整する神経です。

- 交感神経:活動・緊張・ストレスに備える(アクセル役)

- 副交感神経:休息・回復・リラックスを促す(ブレーキ役)

健康な状態では、この2つが状況に応じてバランスよく切り替わります。しかしストレスが続くと交感神経ばかりが優位になり、心身に疲労や不調が出やすくなります。

呼吸が自律神経に影響する理由

この自律神経に働きかけるための有効な方法のひとつが、マインドフルネスの呼吸瞑想です。呼吸は自律神経が司る働きの中で、唯一、自分の意思で調整できるものです。速く浅い呼吸は交感神経を刺激して緊張や不安を高めますが、逆にゆっくり深い呼吸は副交感神経を活発にし、心拍や血圧を落ち着かせ、筋肉のこわばりを緩めます。呼吸瞑想では、その呼吸ひとつひとつに注意を向け、自然で穏やかな呼吸を保つ練習を行います。

呼吸は、自律神経が司る機能の中で“唯一”自分の意思でコントロールできるものです。

- 速く浅い呼吸 → 交感神経が活発化(緊張・不安)

- ゆっくり深い呼吸 → 副交感神経が活発化(安心・落ち着き)

つまり、呼吸は自律神経のアクセルとブレーキを間接的に調整できる“ハンドル”のような役割を持ちます。

マインドフルネスの呼吸瞑想を続ける

この練習を続けることで、乱れた自律神経のバランスが整いやすくなり、精神的にも安定しやすくなります。呼吸が深まり、副交感神経が働きやすくなることで、心の落ち着きや安心感が生まれ、脳波が安定して集中力も高まります。また、長期的に実践することで、ストレスに直面したときの回復力が向上し、睡眠の質が良くなり、不安やイライラが減るといった変化も期待できます。さらに、胃腸など自律神経の影響を受ける臓器の働きも整いやすくなります。

マインドフルネスの呼吸瞑想を様々な生活サイクルの中で

呼吸瞑想は特別な場所や時間を必要とせず、朝の目覚めや仕事の合間、就寝前など、日常のさまざまな場面で実践できます。大切なのは、呼吸をゆったりと整え、その呼吸に意識を向け続けることです。こうして「意識して呼吸を整える時間」を日々積み重ねていくことで、自律神経は少しずつ柔軟性を取り戻し、心身の健康を支える力が自然に育まれていきます。

マインドフルネスの呼吸瞑想の目的

呼吸瞑想の目的は、大きく分けて次の3つに整理できます。

マインドフルネスの呼吸瞑想で自律神経を整える、

マインドフルネスの呼吸瞑想は、自律神経を整えるための非常に効果的な方法です。私たちの体は、交感神経と副交感神経という二つの自律神経によって、活動と休息のバランスを保っています。しかし、日常生活の中でストレスや不安が重なると、交感神経が優位な状態が長く続き、心身が常に緊張しっぱなしになります。その結果、眠りが浅くなったり、集中力が低下したり、胃腸や免疫の働きにまで影響が及ぶことがあります。

呼吸瞑想は、この乱れたバランスをやさしく整えるための「入り口」となります。呼吸は、自律神経がコントロールする働きの中で唯一、自分の意思で変えられるものです。速く浅い呼吸は交感神経を刺激し、逆にゆっくり深い呼吸は副交感神経を活性化します。呼吸瞑想では、その呼吸に意識を向けて、自然で穏やかなリズムに整えることで、自律神経を休息モードへと導きます。

このとき大切なのは、「呼吸を良くしよう」と意図的に変えるよりも、「ただ呼吸に意識を向け続ける」ことです。こうしたシンプルな行為が、思考の暴走を鎮め、緊張状態にブレーキをかけます。さらに続けていくと、自律神経の切り替えがスムーズになり、ストレスに直面しても自然に呼吸が深まり、落ち着きを保てる“心の回復力”が育っていきます。

朝の目覚めや仕事の合間、夜の就寝前など、1回5分ほどからでも効果はあります。積み重ねることで、自律神経の柔軟性が高まり、日常全体が穏やかで安定したリズムに変わっていくでしょう。

自動反応からの解放

マインドフルネスは、「自動反応」から私たちを解放するための有効な方法です。ここでいう自動反応とは、状況や出来事に対して無意識のうちに繰り返してしまう、癖のような思考や行動、感情のパターンのことです。たとえば、誰かの言葉に過敏に反応して怒りが込み上げる、不安になるとすぐに最悪の想像をしてしまう、失敗をしたら自分を激しく責める──こうした反応は、意識的に選んでいるのではなく、過去の経験や学習によって自動化されてしまった脳と心の習慣です。

この自動反応は、ある意味では生存のために役立つこともあります。危険を察知してすぐに身を守る反射行動などはその典型です。しかし、現代の生活では、この仕組みが過剰に働き、必要のない場面でも心身を緊張させたり、ストレス反応を長引かせたりします。その結果、怒りや不安、自己否定が繰り返され、心の消耗や人間関係の摩擦を生み出します。

マインドフルネスの実践は、この自動反応に気づき、それに巻き込まれない「間(ま)」をつくる訓練です。たとえば呼吸に注意を向ける瞑想を続けていると、心が過去や未来へとさまよった瞬間に「今、自分は考えにとらわれている」と認識できるようになります。この認識の瞬間こそが、自動反応からの解放の入り口です。気づくことで、反射的な反応ではなく、より建設的で落ち着いた対応を選べる余地が生まれます。

継続していくと、怒りや不安といった感情が湧いても、その感情を「良い・悪い」と評価せず、ただそこにある現象として観察できるようになります。こうして感情に飲み込まれるのではなく、必要な距離を保ちながら現実に対応できる「心のスペース」が広がっていきます。これは単にストレスを減らすだけでなく、自分自身や他者との関わりをより柔らかく、自由なものに変えていきます。

言い換えれば、マインドフルネスは、自動反応に縛られた“条件反射的な生き方”から抜け出し、“選べる生き方”へと導く方法なのです。

心身の自己調整

マインドフルネスは、心と体の自己調整力を高めるための実践法として、心理学や医学の分野でも注目されています。ここでいう「自己調整」とは、外からの刺激や内側で起こる感情・思考の変化に対して、自分自身でバランスを整える力のことです。ストレスの多い現代社会では、この自己調整力が乱れやすく、その結果として感情の暴走や自律神経の不安定、体調不良が起こりやすくなります。

マインドフルネスの実践は、まず「気づく」ことから始まります。呼吸や体の感覚、心に浮かぶ思考や感情を評価せず、ありのまま観察することで、今自分の心身がどのような状態にあるのかを明確に認識できるようになります。この認識が、自己調整の第一歩です。たとえば、不安や怒りが高まっていることに早く気づければ、そのまま感情に流されず、呼吸を整えたり姿勢を変えたりといった適切な対応を選択できます。

また、マインドフルネスは自律神経系にも働きかけます。意識的に呼吸をゆっくり整え、今この瞬間に注意を戻すことで、副交感神経が優位になり、心拍や血圧が落ち着き、筋肉の緊張が緩みます。これにより、体が「安全で安心な状態」に戻りやすくなり、精神面でも冷静さを取り戻しやすくなります。

さらに継続的にマインドフルネスを行うことで、脳の前頭前野(感情や行動のコントロールを担う部分)が強化され、扁桃体(不安や恐怖の反応に関わる部分)の過剰な活動が抑えられるという研究結果もあります。これは、日常生活の中で感情の波に飲み込まれにくくなり、ストレスに柔軟に対応できる脳の土台が育つことを意味します。

このように、マインドフルネスは単なるリラックス法ではなく、「気づく力」と「切り替える力」を養い、心身を自ら整えるための実践的な方法です。続けることで、外部の状況や環境に左右されにくい、安定した自分自身を保てるようになっていきます。

マインドフルネス呼吸瞑想のねらい

マインドフルネス呼吸瞑想のねらいは、単に「落ち着く」ことや「リラックスする」ことにとどまらず、心と体の反応をより健やかな状態へと整えるための土台をつくることにあります。

私たちは日々、過去の出来事や未来の心配に意識を奪われたり、感情や思考の波に自動的に巻き込まれたりしています。その状態では、ストレス反応が長く続き、交感神経が過剰に働き、自律神経やホルモンのバランスが乱れやすくなります。呼吸瞑想は、この「自動操縦モード」から意識を切り離し、「今この瞬間」に注意を戻すための練習です。

呼吸は、自律神経の働きの中で唯一、自分の意思で調整できるものです。呼吸に意識を向け、ゆったりとしたリズムを保つことで、副交感神経が働きやすくなり、心拍や血圧が落ち着き、体が安心の状態へと移行します。さらに、この状態で思考や感情を評価せずに観察する習慣を重ねることで、感情の渦に巻き込まれにくくなり、より冷静で柔軟な対応ができるようになります。

つまり、マインドフルネス呼吸瞑想のねらいは、

- 自律神経のバランスを整え、心身を安定させること

- 思考や感情への過剰な同一化を手放し、自由な選択肢を持てる心を育むこと

- 日常のあらゆる瞬間において「今」に気づき、意識的に生きる力を養うこと

にあります。

この練習を続けることで、単なる一時的なリラックスではなく、日常の中で持続的に落ち着きを保てる「心の基礎体力」が育っていきます。

マインドフルネス呼吸瞑想を繰り返すことで起きる変化

心の変化

呼吸瞑想を続けると、まず心の落ち着きが増していきます。最初のうちは、瞑想中に雑念があふれ出て「落ち着かない」と感じるかもしれません。しかし、その雑念に気づいて呼吸に戻ること自体が訓練です。数週間から数か月続けるうちに、次のような変化が表れます。

- イライラや不安が減り、心の反応が穏やかになる

- 気分の波が小さくなり、感情のコントロールがしやすくなる

- 自分や他者への批判的な思考が減る

- 過去の後悔や未来への不安にとらわれにくくなる

脳の変化

近年の脳科学研究では、呼吸瞑想の継続によって脳の構造や機能が変化することが示されています。

- 前頭前野の活性化

集中力や感情のコントロールに関わる前頭前野の灰白質が増える。 - 扁桃体の過活動の抑制

恐怖や不安を司る扁桃体の反応が弱まり、ストレスに過敏に反応しなくなる。 - 島皮質(とうひしつ)の活性化

内臓感覚や感情の気づきに関わる島皮質の働きが強まり、自分の状態を正確に感じ取れるようになる。

身体の変化

呼吸瞑想は、自律神経のバランスを改善します。ゆっくりとした腹式呼吸は副交感神経を優位にし、次の効果をもたらします。

- 心拍数や血圧の安定

- 筋肉の緊張緩和

- 睡眠の質の改善

- 消化機能の向上

続けるための心得

呼吸瞑想の効果は、短期間で劇的に現れるものではありません。脳や心の習慣を変えるには、一定の期間が必要です。以下の心得を持つと継続しやすくなります。

- 完璧を求めない

雑念が出ても失敗ではありません。それに気づくこと自体が瞑想の一部です。 - 時間より頻度を重視する

1日10分でも、毎日続けるほうが効果的です。 - 日常生活に溶け込ませる

電車の中や歩いているときに呼吸を意識するなど、生活の中で小さな瞑想を積み重ねます。

マインドフルネス呼吸瞑想がもたらす長期的な恩恵

呼吸瞑想を長期的に続けることで、単なるストレス対処法を超えた深い変化が訪れます。

- 自己受容の深化

自分の弱さや不完全さを受け入れられるようになり、心が軽くなります。 - 対人関係の改善

感情の暴走が減り、相手の話を落ち着いて聞けるようになります。 - 人生観の変化

「今この瞬間」を大切にする生き方が身につき、過剰な競争や比較から解放されます。

ゆっくり呼吸で自律神経を整える仕組み

自律神経とは

自律神経は、私たちの意思とは関係なく働く神経で、心臓の鼓動、呼吸、消化、血圧、体温などを24時間コントロールしています。大きく交感神経と副交感神経の2つがあり、車でいえば「アクセル」と「ブレーキ」のような役割を果たします。

- 交感神経:活動・緊張・ストレス時に優位になる(心拍数増加、血圧上昇)

- 副交感神経:休息・回復・リラックス時に優位になる(心拍数低下、血圧安定)

健康な心身のためには、この2つのバランスが大切です。しかし現代人はストレスや過密スケジュールで交感神経が過剰に働きやすく、自律神経が乱れやすくなっています。

呼吸と自律神経の密接な関係

呼吸は、自律神経の働きに影響を与える数少ない「自分でコントロールできる」生理機能です。

例えば、緊張したときに呼吸が浅く速くなるのは、交感神経が優位になっている証拠です。逆に、ゆっくりと深い呼吸をすると、副交感神経が優位になり、心身が落ち着きます。

これは呼吸のリズムが、**心拍変動(HRV:Heart Rate Variability)**と呼ばれる自律神経の働きに直接影響を与えるためです。特に、息をゆっくり吐くとき、副交感神経を司る「迷走神経」が刺激され、全身にリラックス信号が送られます。

ゆっくり呼吸が自律神経を整えるメカニズム

- 息を吸うとき

軽く交感神経が刺激され、心拍数がやや上昇します。これは体を活動モードにする準備反応です。 - 息を吐くとき

副交感神経が優位になり、心拍数がゆっくり下がります。吐く息を長くすると、この作用が強まります。

この吸う・吐くの交互作用により、自律神経の「アクセル」と「ブレーキ」がバランスよく切り替わり、全体の調整が行われます。

実践のポイント

- 1回の呼吸を概ね8〜16秒程度に(吸う2~4秒・吐く6~12秒)

- その時に体調に合わせる(無理をしない・体調はいつも同じでは無い)

- 毎日10〜20分程度継続(可能な範囲で習慣化で効果が安定)

まとめ

マインドフルネスの瞑想呼吸法は、呼吸に意識を集中させることで心と体を「今この瞬間」に戻し、心身のバランスを整える方法です。私たちは普段、過去の出来事を思い返したり、未来の不安を想像したりして、頭の中で絶えず何かを考え続けています。その状態が長く続くと、ストレス反応が強まり、自律神経のバランスが崩れ、心身に疲れや不調が現れやすくなります。瞑想呼吸法は、こうした“自動操縦”の状態をやさしく止め、落ち着きと安定を取り戻す入り口となります。

日常生活に取り入れる際は、朝起きてすぐや就寝前、仕事の合間など、1回10分程度から始めるのがおすすめです。静かな場所で楽な姿勢をとり、目を閉じずに静かに呼吸に意識を向けます。雑念が浮かんでも追い払おうとせず、「考えているな」と気づいたら、やさしく呼吸へと注意を戻します。このシンプルな行為を積み重ねることで、自律神経は安定し、心は穏やかさを保ちやすくなります。

マインドフルネスの瞑想呼吸法は、即効的なリラックスだけでなく、長期的には「心の基礎体力」を育てる方法です。続けることで、外部の状況や環境に左右されにくく、自分自身の内側から落ち着きを生み出せるようになります。これは単なる精神的な安定にとどまらず、生活全体の質を底上げしてくれる、大きな力となるでしょう。

【リンクのご案内】

〇カウンセラー・佐藤さんに聞く「マインドフルネス」実践と“想い”